L'Arcipelago domestico è una rubrica del magazine digitale La Biblioteca delle Isole e racconta la storia delle isole della Laguna di Venezia come rete inscindibile di funzioni ed entità differenti per la città.

La rubrica è a cura di Ludovica Galeazzo, Digital Humanities Research Associate presso I Tatti - The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies con il progetto "Archipelago: Mapping the Islands of the Venetian Lagoon".

Questi gli episodi usciti nei numeri del magazine fin qui pubblicati, distribuiti a oltre cinquemila iscritti tramite newsletter.

© Lazzaretti Veneziani, i diritti sono riservati. Gli autori della Biblioteca delle Isole collaborano a titolo gratuito con l'ecomuseo: rispetta la ricerca, per il suo utilizzo scrivici ! (l'email è nel footer del sito)

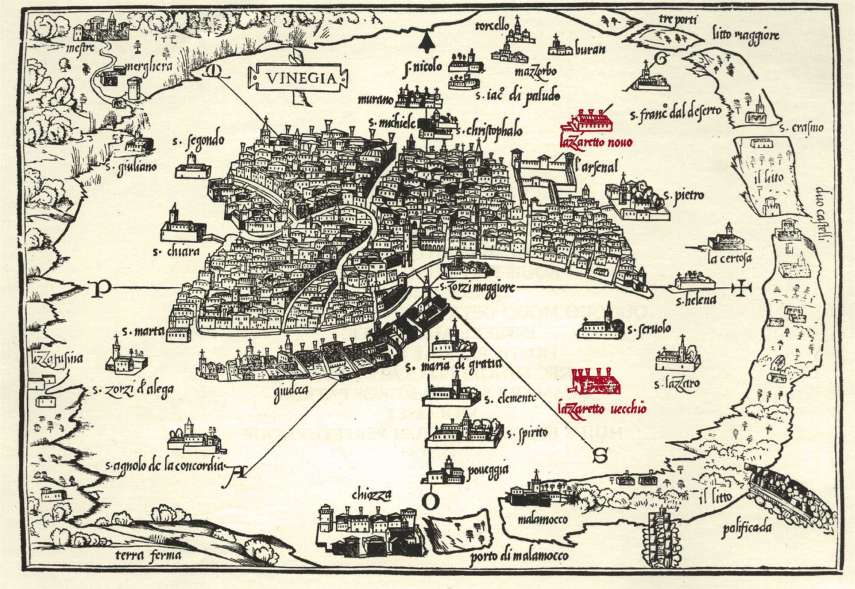

La Laguna di Venezia nell'Isolario di Benedetto Bordone (1528, Libro nel qual si ragiona de tutte le isole del mondo). Evidenziati in rosso i due Lazzaretti.

Flessibilità nell'emergenza: un ospedale galleggiante al Lazzaretto Nuovo

E' il 1575 e una seconda grande epidemia, dopo la "peste nera" trecentesca, colpisce Venezia falcidiandone un quarto della popolazione in meno di due anni. La città da oltre un secolo aveva convertito le isole di Santa Maria di Nazareth e Vigna Murata rispettivamente nei Lazzaretto Vecchio e Nuovo per la cura e quarantena dei malati. Ma il numero dei ricoverati raggiunge cifre elevatissime e lo spazio, da sempre assillo della Repubblica, non basta. Il problema dell’affollamento ma soprattutto della promiscuità dei degenti impone una ricerca febbrile per trovare, diremmo oggi, nuovi "posti letto". La città fa allora ricorso al pragmatismo, alle radici marinare e alla vocazione all’accoglienza che le sono doti peculiari. Se lo spazio non c’è occorre crearlo. Il primo espediente sarà dunque estendere i confini fisici del Lazzaretto Nuovo, non con altra terra ma su un cordone di barche a cingerne i fianchi: un padiglione ospedaliero sull’acqua per dare ricovero alle persone in contumacia. Il Senato intima ai Patroni all’Arsenal, i magistrati incaricati delle costruzioni navali, di racconciare tutte le imbarcazioni a disposizione e di fabbricare cento nuove burchielle perché, insieme ad altri natanti presi a noleggio anche dalla terraferma, siano messe alla fonda attorno all’isola. Nasce così quella "città galleggiante" che un testimone dell’epoca, il notaio Rocco Benedetti, nell’opuscolo Novi avisi di Venetia non esita a dipingere come un’armata contenente oltre 10.000 persone. E in qualche modo colpisce la scelta di questo termine, perché solo tre anni prima il cronista aveva utilizzato il medesimo vocabolo per descrivere l’impressione suscitata in città dalla "gran selva" di galee, brigantini e palischermi che, in quel frangente addobbati a festa, avevano accolto l’arrivo al Lido di Enrico III, re di Francia e Polonia.

Flessibilità, industria e adattabilità: anche nell’emergenza Venezia trasferisce nelle sue isole le consuetudini che l’hanno resa celebre al mondo, mettendo in campo un modello di gestione della salute e dell’economia urbana a cui molte città d’Oltralpe guardarono per secoli.

Il Lazzaretto Nuovo all'epoca della quarantena (ricostruzione storica di Gerolamo Fazzini e Giorgio Barletta)

Simboli e messaggi: Santo Spirito tempio dell'ospitalità internazionale

Oggi Santo Spirito, nella Laguna sud di Venezia, è un nome ai più sconosciuto. Isola privata e da decenni sottoposta a lavori di ristrutturazione, ha perso la memoria dell’importanza che ebbe in passato per la Serenissima quando, nell'immaginario collettivo, era la "porta di accesso" per ambasciatori, dignitari e teste coronate delle principali corti europee. Come molte delle isole lagunari si prestò infatti a luogo ideale per ufficializzare l’ingresso solenne di personalità di alto rango in transito a Venezia. Nel corso dei secoli la Repubblica mise a punto un complesso cerimoniale di accoglienza che, snodandosi all’interno del bacino, guidava progressivamente gli stranieri all’udienza davanti al Doge.

Sorvegliare e stupire: Venezia offriva al mondo la sua unicità. Gli ospiti, accolti fastosamente ai limiti della Laguna da decine di senatori e imbarcazioni in gran parata, erano condotti, in base alla loro nazionalità, in isole dedicate dove formalizzare la loro presenza come in un odierno controllo passaporti. Santo Spirito era tappa obbligata per gli ambasciatori dei re francesi e spagnoli e i nunzi apostolici nonché, a partire dal 1606, anche per diplomatici della corona inglese.

La cerimonia dell’accreditamento si svolgeva all’interno della chiesa – la cui ricostruzione fu completata verso la metà del Cinquecento da Jacopo Sansovino – e culminava con la stretta di mano tra i rappresentanti delle potenze che dava avvio a trattati, alleanze e giochi di potere.

Il luogo di culto si fece tempio politico, simbolo civico così importante da volerne preservare la memoria nella città stessa. Dopo la soppressione dei Canonici regolari nel 1656 e la spoliazione della fabbrica liturgica, alcune pietre pavimentali vennero infatti prelevate, insieme alle più note tele di Tiziano, e trasferite nell’erigenda Basilica della Salute. Ancora oggi possiamo vederle incastonate davanti agli otto pilastri della rotonda, umili nello sfarzoso tappeto di marmi policromi ma orgogliose testimoni della storia cittadina.

Immagine: Isola di Santo Spirito, tratta da V.M. Coronelli, Isolario, 1697

La Laguna dell'ingegno: gli aquimoli di Santa Maria degli Angeli a Murano

"Andai al loco unde se vendono le farine in genere: el mondo non ha al presente cossì singulare cosa: vedando tanta habundantia e belleza, da me sono confuxo". A rimanere sbalordito di fronte all’opulenza di biade e pani in circolazione a Venezia è Pietro Casola, pellegrino milanese giunto in città nel 1494 per imbarcarsi alla volta di Gerusalemme. E singolare era davvero tale visione. La città e la sua laguna per loro natura furono infatti da sempre prive di qualunque cereale che bisognava importare da diversi mercati della Penisola: dalle campagne padovane, trevigiane e friulane, e ancora dalle Romagne, dall’Istria, dall’Abruzzo e dalla Puglia e, nei periodi di carestia, anche dalla Sicilia e dalle isole del Levante.

Non era però sufficiente acquistare frumento, occorreva trasformarlo in farina, e come assicurarsi l’energia per avviare le macine in mancanza dell’azione dei fiumi fu preoccupazione costante della Repubblica. Ma si sa, la necessità aguzza l’ingegno. E allora i Veneziani, sin dall’epoca medievale, prima di poter ricorrere all’ausilio delle macine fluviali dell’entroterra, ricorsero a un particolare sistema di mulini ad acqua, gli aquimoli, che sfruttavano l’escursione delle maree lagunari. I più noti si trovavano nell’estremità nord-occidentale dell’isola di Murano, presso il monastero di Santa Maria degli Angeli.

Come funzionassero lo racconta un bellissimo disegno su pergamena del XV secolo: una lunga arginatura a semicerchio formava un bacino salmastro indicato nell’elaborato come "lago di Morexini" perché di proprietà delle chiese di San Salvador e dei Santi Maria e Donato, ma goduto a titolo di livello dalla famiglia Morosini. L’insenatura veniva riempita in fase di marea entrante così da chiudere tutte le paratie quando il livello dell’acqua era massimo, si attendeva poi la bassa marea per aprire le dighe, sfruttando il salto per garantire la velocità di corrente necessaria ad azionare le quattro macine rappresentate in basso a sinistra.

Sebbene non particolarmente produttivi, poiché i mulini potevano lavorare solo mezza giornata e produrre un sacco di grano al giorno, questi manufatti rappresentano uno degli esempi più eloquenti di quello spirito di adattamento e ingegno che il procuratore Angelo Falier, rivolgendosi al doge Pietro Ziani, elogiò asserendo che, proprio perché a Venezia non nascono "né formento, né altre biave", è racchiusa la "suprema principal industria dei Veneziani".

Illustrazione: Mulini ad acqua presso il monastero di Santa Maria degli Anzoli di Murano, XV secolo. Archivio di Stato di Venezia, Santa Maria degli Anzoli, b. 32

I luoghi del conforto: San Clemente isola della spiritualità

San Clemente è oggi l’isola del lusso e degli eventi istituzionali: qui ogni anno approdano da tutto il mondo convegnisti, ospiti illustri e coppie innamorate decise a coronare il loro sogno in uno scenario da favola immerso nella laguna veneziana.

Eppure, nelle tante vite vissute da questo luogo, esso è stato per secoli la meta di tutt’altri pellegrinaggi. Rifugio in cui recarsi in preghiera e alla ricerca di momenti di spiritualità, ma anche sito dove espiare le proprie colpe. Sino alla soppressione, nel 1810, della comunità di eremiti camaldolesi del Monte Rua ivi insediata, giungevano nell’isola da tutta la Penisola e da Oltralpe cittadini desiderosi di rimirare una delle riproduzioni della Santa Casa della Madonna di Loreto fatta realizzare da monsignor Francesco Lazzaroni all’indomani della peste del 1630. Il prezioso ‘scrigno’, di oltre nove metri per quattro, ancora oggi risplende nei suoi marmi policromi all’interno della chiesa e connota quello che per lungo tempo è stato uno tra i siti più noti della devozione mariana e tappa importante per chi sperava in un’indulgenza plenaria a lavare i propri peccati.

Poco distante dal tempio religioso, nell’ampio giardino che si apriva verso sud, un gruppo di patrizi veneziani, tra cui il doge Francesco Molin, aveva fatto costruire a proprie spese altri spazi dedicati alla vita contemplativa: quattordici casette destinate ai Camaldolesi ma spesso utilizzate dai nobili stessi per allontanarsi dalla frenesia della città. Ce ne fornisce una dettagliata descrizione Angelo Seguso, architetto incaricato negli anni Settanta dell’Ottocento della costruzione del manicomio centrale femminile e poi ospedale psichiatrico che per oltre un secolo rimase insediato sull’isola, cancellando ogni traccia dell’antico romitorio. Piccole oasi di pace e di preghiera, tutti gli edifici avevano al piano rialzato una biblioteca, una chiesetta con altare e una stanza da letto dotata di caminetto, mentre al piano terra un deposito per la legna e una latrina. Tutt’attorno si estendevano, cinti da una bassa muraglia, giardinetti privati che ogni ospite doveva tenere curati con aiuole fiorite e che erano impreziositi da grotte artificiali ornate con conchiglie e spugne marine, stupore e ammirazione di ogni ospite.

Illustrazione: Vincenzo Maria Coronelli, Isola di San Clemente, da Isolario dell’Atlante Veneto, 1696, f. 49r

Isole dell’ospitalità: San Secondo e l’accoglienza dei viandanti

Giungendo a Venezia dalla terraferma, a pochi metri dal ponte translagunare, ci accoglie oggi una piccola isola abbandonata, dalla forma tondeggiante, tristemente erosa dalle acque e infestata dalla vegetazione. È nota con il nome di San Secondo, sebbene molti Veneziani siano soliti chiamarla con il poco meritevole appellativo di “isola delle scoasse”.

È difficile immaginare che la sua storia abbia quasi un migliaio di anni e che tra Cinquecento e Settecento essa abbia ospitato una delle comunità domenicane più floride e strategiche per la capitale marciana. La sua fortuna e importanza derivavano dalla posizione lungo una delle fondamentali vie di collegamento tra il centro urbano e Marghera, che le permise di assolvere anche funzioni strettamente legate alla vita quotidiana che animava la Laguna.

Al suo interno infatti trovavano posto, oltre alle fabbriche conventuali, numerose strutture e attrezzature ricettive di ausilio alla città e, in particolare, una rinomata foresteria che ogni giorno accoglieva marinai, pescatori, mercanti e chiunque in viaggio avesse bisogno di ristoro durante fortunali o dopo lunghe ore di navigazione. Posta a destra della chiesa, sopra la grande cavàna d’acqua per il riparo delle imbarcazioni, essa era costituita da ampie camere e sale per ricevere “qualunque sorte di gente che v’arrivi”, fornendo sia vitto sia alloggio. Gli stessi padri domenicani, nelle petizioni presentate a più riprese alla Repubblica, la ricordano come un ambiente “frequentatissimo”, tanto da richiedere di essere esentati dal pagamento della tassa degli ortolani per “l’incomodo che giornalmente soffrono per alloggiare le persone che capitano in quell’isola”. Le spese di alimentazione e ricovero erano infatti completamente a carico della comunità religiosa cui era richiesto, oltre alla comunione forzata con i forestieri, anche il loro accudimento.

Una cultura dell’accoglienza che, connaturata nelle consuetudini veneziane, elesse anche i centri pelagici a luoghi nodali e imprescindibili della vita cittadina.

Illustrazione: Domenico Lovisa, Veduta dell’Isola di San Secondo verso Lizza Fusina de PP. della Riforma di S. Domenico, 1717

Riforma monastica ed erudizione tra le acque: San Giorgio in Alga, isola di umanisti, santi e papi

Entrando a sinistra nella sala capitolare della Scuola Grande di San Marco ci accoglie una grande tela cinquecentesca rappresentante la Crocifissione, recentemente attribuita alla bottega di Girolamo e Francesco da Santa Croce. Quello alle spalle della scena religiosa è un paesaggio montano, puntellato da alture e cittadelle turrite ma, tra le placide acque di uno specchio lacustre, emerge stranamente la piccola isola di San Giorgio in Alga, nella realtà posta in Laguna lungo il canale di Fusina, a metà strada tra il Petrolchimico e Venezia. L’opera, un tempo collocata all’interno del refettorio del convento isolano, ne raffigura i principali edifici: la chiesa gotica, il campanile cuspidato, gli spazi religiosi e, sulla sinistra, l’ampia cavàna pubblica che ogni giorno riceveva alti prelati, nobiluomini e illustri forestieri.

Non stupisca la scelta di questa ubicazione fittizia: l’isola non fu mai solo una delle tante terre emerse della Laguna veneziana, al contrario fu un luogo fortemente connesso alla capitale ma, soprattutto, proiettato verso la terraferma. Tra le sue mura si consumò una delle stagioni spirituali, umaniste e culturali più feconde della storia veneta. Rifugio dapprima di un gruppo di monaci Benedettini e poi di Eremiti agostiniani, dal 1404 l’isola divenne il caposaldo della fiorente comunità dei Canonici regolari di San Giorgio in Alga, istituita dal priore commendatario Ludovico il Barbo che qui raccolse un cenacolo di giovani chierici patrizi desiderosi di abbracciare l’ideale di una vita ascetica in comune. Vi si forgiarono futuri cardinali - come Antonio Correr -, santi - come il Patriarca di Venezia Lorenzo Giustinian - e ben tre papi: Gabriele Condulmer, Angelo Correr e Pietro Barbo, noti successivamente al mondo come Eugenio IV, Gregorio XII e Paolo II.

La congregazione giocò un ruolo fondamentale nella riforma osservante dell’ordine benedettino che si irradiò per tutto l’entroterra veneziano tanto da essere spesso indicata come la culla della "Chiesa veneta". Oltre che per l’esperienza religiosa, il cenobio lagunare si distinse però anche come luogo di squisita erudizione, dove si avviarono lo studio e la stesura di numerosi testi teologici e spirituali, come di sonetti e rime petrarchesche. Il convento è ricordato inoltre per la ricchissima biblioteca, impreziosita negli anni dalle numerose donazioni dei suoi celebri ospiti tra cui il grande umanista Niccolò Niccoli. Non era infine da meno la produzione artistica che vantava capolavori di artisti quali Cima da Conegliano, Gentile Bellini e Paolo Veronese.

La soppressione dei Canonici regolari nel 1668 da parte di Papa Clemente XI, al fine di assicurare a Venezia le finanze per la guerra contro i Turchi per il possesso di Candia, pose termine alla felice fortuna della comunità religiosa la cui eredità però valicò i confini della Laguna e resistette saldamente nei secoli successivi.

Illustrazione: Girolamo e Francesco da Santa Croce, Crocefissione di Cristo, prima metà del XVI secolo (Venezia, Scuola Grande di San Marco di Venezia, sala capitolare). Fotografia di Cameraphoto Arte snc.

Dialoghi oltre i confini lagunari: San Giacomo in Paludo tra tradizione e innovazione architettonica

Nel deposito del ricco fondo della Robert Lehman Collection, al Metropolitan Museum of Art di New York, è conservato un piccolo disegno di mano di Francesco Tironi che rappresenta, a grisaille, l’isola di San Giacomo in Paludo intorno al 1779. Uno sguardo un poco superficiale potrebbe facilmente etichettarlo come uno dei numerosi esempi di ‘capricci veneziani’ che si ammassano nei nostri musei locali e non. Le forme leggiadre e un po’ pompose dell’oratorio in primo piano sembrano fantasticare di un’architettura barocca che si bea di se stessa tra le calme acque lagunari. Eppure, sebbene notizie archivistiche e tracce materiali di quest’isola siano minime, cancellate dal segno impietoso delle dominazioni post repubblicane, l’iconografia storica ci conferma la presenza a partire dal Settecento di questo piccolo ma ricchissimo oratorio dal linguaggio architettonico ‘sperimentale’. Elementi compositivi e decorazioni ci conducono fuori dai confini lagunari e rammentano i forti legami artistici e culturali che per secoli le isole intrapresero con i principali centri della Penisola, attraverso l’importante mediazione delle comunità religiose. La composizione libera del frontone ad ali ricurve incorniciato da vittorie alate, e la struttura a portico con colonne corinzie a sostegno del grande arco a tutto sesto, sono soluzioni che richiamano facilmente gli edifici romani dell’ordine francescano - dalla chiesa di San Francesco a Ripa a quella di San Francesco alle Catacombe - ma che vengono mediati dalle coeve esperienze architettoniche locali, basti pensare all’imponente facciata porticata dei Tolentini. È una composizione di linguaggi che segue un’altrettanto ricca stratificazione storica dell’isola posta nella Laguna nord, a poche miglia da Murano e dal Lazzaretto Nuovo. Sin dal XII secolo, sotto il dogado di Pietro Polani, essa accolse un ospedale dedicato a San Giacomo Maggiore Apostolo per il ricovero dei pellegrini diretti verso Terra Santa. Già nella prima metà del secolo successivo, però, su questo piccolo lembo di terra squadrata trovò sede un monastero femminile cistercense che, dopo due secoli di grande prosperità, fu accorpato nel 1441 al monastero di Santa Margherita di Torcello. Prima di trovare nei Frati minori francescani di Santa Maria Gloriosa dei Frari i suoi nuovi abitanti, l’isola fu tra i più fedeli servitori della Repubblica prestando i suoi spazi come lazzaretto pubblico. Qui, durante la terribile ondata di peste del 1575, per decreto del Senato furono condotti, per essere purificati e disinfettati, tutti i beni privati sospettati di contaminazione, per una stima complessiva di oltre 18.000 ducati.

Nel corso della prima metà dell’Ottocento la comunità francescana venne soppressa e il suo complesso adibito a presidio militare stanziale per le truppe austriache. Tutte le fabbriche, da quelle quattrocentesche alle soluzioni barocche, furono demolite per far posto a terrapieni, polveriere e batterie militari. Un unico ‘segno’ – per rispetto religioso o storico - venne risparmiato: un ‘antichissimo’ altare con la scultura della Vergine, ben visibile nel disegno di Tironi, che spunta tra cannoni e ambienti per l’artiglieria anche nei rilievi militari ottocenteschi. Un simbolo della spiritualità dell'isola ma anche della tradizione popolare dei Veneziani, che vi furono sempre molto devoti, come ricorda il celebre padre francescano e cosmografo Vincenzo Maria Coronelli nel suo isolario del 1697: "in prospetto al passaggio delle barche, evui un capitello, nel quale si venera la Beata Vergine con gran divotione. A questa sacra imagine arde di continuo una lampada, e col suono delle campane vengono invitati tutti i passaggieri a tributare ossequi di veneratione alla medesima Vergine".

Illustrazione: Francesco Tironi, Veduta dell’isola di San Giacomo in Paludo, 1779 - New York, Metropolitan Museum of Art, Robert Lehman Collection, 1975.

Orti e vigneti tra la quiete claustrale: l’isola della Certosa e l’approvvigionamento alimentare

Se oggi sono prevalentemente frutti e verdure provenienti da Sant’Erasmo a rifornire i banchi del mercato di Rialto, sino all’inizio dell’Ottocento un altro grande polmone verde offriva i suoi prodotti più freschi alla città. La Certosa, la grande isola posta a poche centinaia di metri da Venezia, dove dal XII secolo aveva trovato sede la comunità dei Certosini, per lungo tempo rappresentò uno dei principali orti della capitale. In parte stupisce, con gli occhi odierni, pensare al luogo destinato al più rigoroso degli ordini monastici della Chiesa cattolica condividere i propri spazi con l’attività laboriosa di fattori, fittavoli e ortolani. Eppure, nel filo sottile che a Venezia ha sempre diviso il mondo laicoda quello religioso, anche ambienti apparentemente inaccessibili erano chiamati ad aprire le proprie porte a servizio dell’intera collettività lagunare.

Una preziosa veduta a volo d’uccello del Seicento ci permette di sorvolare dall’alto l’antica isola, e quasi di inebriarci dei sapori e degli odori di un brano dell’arcipelago oggi quasi interamente perduto. Alle spalle del grande complesso religioso, dove spiccavano la chiesa, i chiostri maggiore e minore e le casette-dormitorio dei monaci, si aprivano un tempo orti, broli e vigneti, suddivisi in perfetti rettangoli attraversati da lunghi viali ricoperti da pergolati. Qui venivano coltivate uve moscate, indivie, radicchi, carciofi, piselli, fave, spinaci, asparagi e meloni; ma crescevano anche numerosi alberi da frutti, fiori, rose e viole, utilizzati sia in cucina sia per la preparazione di farmaci e unguenti. Nell’estremità nord-occidentale si trovava invece un rigoglioso boschettodove spiccavano frassini, pioppi, robinie, bagolari e gelsi, e oltre il quale si apriva una fitta radura lasciata a canneto.

All’interno del complesso, invece, accanto alle fabbriche destinate all’intimo raccoglimento e alla vita monacale, erano numerosi gli ambienti utilizzati per lo stoccaggio e la lavorazione delle materie prime. Depositi, dispense e càneve (cantine) si raccoglievano nel grande edificio rettangolare con doppio loggiato posto di fronte alla chiesa; mentre, alle sue spalle, un ampio scoperto serviva come granaio e pollaio e, poco più oltre, bassi edifici contenevano i forni e le cucine per la preparazione dei cibi destinati all’intera città.

In queste frenetica attività di approvvigionamento alimentare rivestirono sempre un ruolo primario i reverendi padri, intenti non solo a vigilare sull’intero ciclo di produzione ma impegnati anche ad apportare continue opere di migliorie nella difesa di una terra perennemente minacciata dall’acqua salsa che la circondava.

Illustrazione: Veduta dell’isola della Certosa, XVII secolo - Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea mappe, dis. 825

Cosmopolitismo lagunare: l'isola di San Lazzaro degli Armeni e la Congregazione armena mechitarista

"Isoletta venuta dall'Oriente galleggiando e rimasta incantata davanti a Venezia: sei la più misteriosa della Laguna" recita il poeta Aldo Palazzeschi, non ultimo di una lunga serie di avventori - da Lord Byron a Napoleone - rimasti affascinati dalla storia e spiritualità dell'isola di San Lazzaro degli Armeni, luogo materiale di incontro tra arte e paesaggio, tra passato e presente, tra cultura orientale e occidentale. Piccolo lembo di terra posto nella Laguna sud, a poche centinaia di metri dalla costa occidentale del Lido, l'insediamento è l'unico, assieme a San Francesco del Deserto, a mantenere tutt'oggi l'antica destinazione monastica e a ospitare l'Abbazia generale della Congregazione mechitarista. Questa "piccola Armenia lagunare", com'è spesso appellata, è uno dei molti centri dell'arcipelago veneziano che nel tempo furono scelti o affidati a comunità straniere risiedenti a Venezia, secondo una tradizione cosmopolita che per secoli distinse non solo il centro cittadino ma anche la sua cintura acquea.

La storia che lega il popolo armeno alla capitale ha origini antiche che risalgono almeno all'inizio del XIII secolo, ma l'isola di San Lazzaro fu concessa dalla Repubblica solo nel 1717 a un gruppo di monaci armeni in fuga dalla Morea caduta in mano ai Turchi perché vi stabilissero la propria comunità cenobitica. Guidata dall'abate Mechitar (il consolatore), in pochi secoli la congregazione riuscì a trasformare gli antichi spazi di un ospizio dedicato al ricovero dei lebbrosi in un importante centro di cultura e scienza che funzionò anche da fiorente centro di stampa di libri in lingua armena. Attraverso lo studio e l'attività pedagogica, i discepoli dell'abate di Sebaste si impegnarono in un vasto programma di scambio letterario e artistico tra l'Armenia e l'Occidente, promuovendo da un lato la conoscenza della letteratura patristica armena in Europa e, di contro, diffondendo il sapere occidentale nelle terre oltre il Mediterraneo.

Ponte fisico e concettuale tra culture, memorie e identità diverse, ancora oggi l'isola racchiude tra le sue mura il frutto di un'operazione secolare di acquisizione di collezioni e testi provenienti da ogni parte del mondo: il museo raccoglie reperti archeologici di provenienza armena ed egiziana mentre la biblioteca, con oltre 4.000 manoscritti che vanno dal VI al XVIII secolo, è considerata la più significativa collezione di codici armeni conservati in Occidente.

Illustrazione: Giuseppe Zucchi, Veduta dell'Isola di San Lazzaro de' Padri Armeni in Venezia, XVIII secolo

Santuari e religiosità popolare: l’isola della Madonna del Monte e il culto in laguna

A scorrere la lunga lista di annunci di un noto sito immobiliare che propone beni in vendita a Venezia compare, più o meno inaspettatamente, una “occasione unica e rara”’: l’isola della Madonna del Monte nella “splendida laguna veneta”. Pochi scatti raffiguranti ciò che rimane di antiche fabbriche militari fanno da corredo a una roboante descrizione in cui si decantano la magia del luogo, l’assoluta privacy, nonché l’impareggiabile vicinanza all’aeroporto. Offerta di partenza: 300.000 euro. Insomma, per il costo di un modesto appartamento di città ci si può portare a casa ben 4.500 mq di terreno su cui incombe, ancora maestosa pur nell’ineluttabile decadenza, un’antica polveriera eretta all’inizio del Novecento e utilizzata sino alla Seconda Guerra Mondiale. Certo, non si avranno acqua potabile e corrente elettrica ma di contro ci si renderà padroni di oltre sette secoli di storia di un insediamento dalle molteplici destinazioni d’uso e dalla configurazione cangiante.

Quella che oggi infatti sembra dall’alto, a favore di maree, una piccola tartaruga che protende la testa – con un secondo isolotto – verso il canale di Mazzorbo, almeno sino al XVIII secolo era invece un insediamento ben più piccolo e compatto. Al suo interno erano racchiusi il santuario della Madonna del Rosario, cappella votiva eretta dal ricco veneziano Pietro Tabacco, e la sede di una confraternita omonima che si occupava della conservazione del luogo sacro. Così l’isola è raffigurata in un disegno del 1726 che, nell’indicare puntualmente forme e misure degli spazi cultuali e liturgici, rammenta anche la presenza di un importante sistema di raccolta dell’acqua potabile con un’ampia vera da pozzo alle spalle della chiesetta.

Eppure le origini di questo ambiente di devozione vanno rintracciate molto più addietro nel tempo quando, nel 1303, un gruppo di monache benedettine decise di edificare un piccolo monastero intitolato a San Nicolò detto della Cavàna per la presenza di un luogo di riparo per imbarcazioni pubbliche. Un secolo più tardi, nel 1432, il vescovo di Torcello Filippo Paruta decretò l’unione del santuario al monastero benedettino di Santa Caterina a Mazzorbo, di fatto lasciando l’isola disabitata per oltre due secoli sino all’intervento settecentesco ma assicurando che questa rimanesse sempre a disposizione di chi, attraversando la laguna, avesse bisogno di rifugio.

Ancora nel 2015 le campagne sub-archeologiche del compianto Ernesto Tito Canal mettevano in luce la presenza di lacerti murari e di impianti di fondazione delle antiche strutture trecentesche nonché dell’alto campanile che, un tempo svettante tra le barene della laguna nord, aiutava marinari e pescatori nella difficile navigazione. Qualunque siano le prossime tappe di vita di questo sito dalla storia affascinante, non rimane che augurarsi che possa preservare almeno in parte il carattere di devozione e religiosità che per secoli contribuì ad animare la cultura religiosa popolare lagunare.

Illustrazione: Isola de’ San Nicolò in Laguna nell’Acque di Mazorbo al presente il Monte del Santissimo Rosario, 1726 - ASVe, Savi ed esecutori alle acque, Atti, b. 1, dis. 2

Tra terra e laguna: l’isola di San Giuliano e le dinamiche socio-economiche della gronda lagunare

Per chi giunge a Venezia in treno punta San Giuliano, al limitare della città di Mestre, è un luogo carico di fascino e suggestione. Abbraccio tra terra e acqua, qui il verde avvolgente della vegetazione, che circonda forte Marghera e parco San Giuliano, lascia repentinamente il posto alla vastità delle lievi increspature bluastre che solcano la Laguna. A poche decine di metri dall’ultimo edificio di confine – l’ex dogana oggi sede dell’Associazione canottieri – un’esile striscia di terra, sovrappopolata da colonie di gabbiani, apre le porte dell’arcipelago veneziano e accompagna il via vai di barche che tutti i giorni giungono o partono dal capoluogo. L'odierna direttrice di San Zulian/San Secondo, principale collegamento acqueo tra la città e l’immediato entroterra, è itinerario antico – almeno tardomedievale – che un tempo arrivava sino all’attuale piazza Barche a Mestre. A lungo essa rappresentò l’unica via consentita per il transito delle imbarcazioni, nel tentativo della Repubblica di porre un freno al diffuso contrabbando di carni e animali vivi destinati alla macellazione nell’area di San Giobbe.

All’interno di questo percorso, l’isola di San Giuliano costituì un nodo strategico fondamentale per la sorveglianza e le casse statuali. Ben più ampio di quanto non appaia oggi, il centro pelagico sin dal XII secolo alloggiò un ospizio per viandanti e il convento francescano di San Zulian di Buonalbergo, cui erano destinati anche molti degli spazi scoperti coltivati a vigneto e frutteti. Al di là di un fosso divisorio si estendeva invece l’area posta sotto il controllo diretto della Repubblica, che nel 1209 aveva innalzato, nel limite più orientale dell’isola, una torre di avvistamento e un posto di finanza per la riscossione del dazio relativo alla marca trevigiana. La prima, parte integrante, assieme all’analoga struttura di Marghera, di un complesso sistema difensivo che da Chioggia giungeva sino a Caorle, è ben visibile in molte opere di Canaletto e fu demolita nei primi decenni dell’Ottocento, nel quadro della riorganizzazione delle intere fortificazioni lagunari. Accanto a essa si sviluppava la cosiddetta palàda, ovvero la dogana presso cui dovevano transitare ed essere registrate tutte le merci in arrivo a Venezia. Questa era costituita da uno sbarramento di pali, restelli, che obbligava tutti i natanti a passare attraverso i controlli, e da una serie di case per i paladieri, deputati per l’esazione dei dazi. Di proprietà statale, questa era affidata regolarmente a pubblico incanto a privati, per la maggior parte famiglie nobiliari, come quella di Pietro di Albertino Badoer che la acquistò dai Governatori delle entrate nel 1517. Non mancano però nella lista anche nomi di semplici cittadini: Marin Sanudo ricorda infatti che nel 1522 il casarol (venditore di formaggi) Antonio Vardabasso acquistò il diritto sull’intero lotto per la considerevole cifra di 10.000 ducati.

Il casello daziario persistette anche alla trasformazione dell’isola in forte militare da parte delle truppe austriache e alla realizzazione di numerosi ridotti difensivi, ma, in occasione delle insurrezioni del 1848, l’intera San Giuliano venne pesantemente bombardata, tutti i suoi edifici demoliti e quindi abbandonati, lasciando oggi niente più che un lembo di terra costantemente minacciato dall’erosione dell’acqua.

Illustrazione: L’isola di San Giuliano nella laguna di Venezia, XVII secolo, Palazzo Mocenigo, Archivio Mocenigo di San Stae, Mappe e disegni, dis. 86